【作者简介】刘荣文,东洛杉矶学院世界语言系中文及中国文化终身教授,南加州华裔家长教师协会会长,美西华人学会会长,北美南加州华人写作协会副会长。长期从事教育工作,曾任教于洛杉矶联合学区和Loyola Marymount University。被评选为东洛杉矶学院「最受学生喜爱的教授」。2023年8月,获得加州众议院「杰出教育工作者」称号。

歐洲世界文化遺產探索之旅

劉榮文

2025年7月,趁著放暑假的機會,我用一個月的時間,考察了歐洲八國,主題是「世界文化遺產探索」。這八個國家是芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、奧地利和捷克。從地理位置的角度來說,包含了北歐(芬蘭)、東歐(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)和中歐(波蘭、斯洛伐克、奧地利和捷克)。從地緣政治角度來說,除了芬蘭和奧地利以外,其他六國都是前蘇聯加盟共和國或屬於曾受其操控的前東歐集團。這六國除了還有部分火柴盒樣的前蘇聯風格的宿舍樓外,前蘇聯或者俄羅斯的影響力和痕跡,已經蕩然無存。這些前華沙條約國,均倒戈轉向,加入當年的死對頭北約了。而華沙條約組織在1991年就解散了。在以上各國,美國的快餐店諸如麥當勞、肯德基、漢堡王、必勝客、Hard Rock Cafe,以及各連鎖酒店和租車公司,則隨處可見。這些在美國只是最一般的快餐店,到了歐洲,搖身一變,登大雅之堂,都選在地段最好、建築最新、人氣最旺的地方開店,且每家快餐店,均食客如雲。

這些國家處在廣袤的東歐和中歐平原,地廣人稀,均被良田、草場或者森林覆蓋,幾乎見不到裸露的土地。城市化程度高,農村人口很少。而芬蘭更是號稱「千湖之國」、「千島之國」,有18萬個湖泊和18萬個島嶼,應該是名副其實的「萬湖之國」、「萬島之國」。為了更好地體驗歐洲的交通,我沒有選擇飛機往返各國,而是乘坐渡輪、長途巴士或者火車。而市內交通,我則選擇巴士、有軌電車或者地鐵等公共交通。無論長途旅行或者市內短途旅行,都非常方便、快捷、乾淨、舒適。

在這些國家中,芬蘭與愛沙尼亞在人種和語言方面較為接近,都屬於烏拉爾語族,據稱祖先與匈牙利人一樣,都來自烏拉爾山脈。拉脫維亞和立陶宛較為接近,屬波羅的海當地古老的部落民族,語言同屬波羅的海語族,部分可以相通。波蘭、捷克和斯洛伐克都是西斯拉夫人,其語言都是斯拉夫語的不同分支。奧地利則以講德語的日耳曼人為主。我特別喜歡歷史、人文,所以在策劃行程時,我把參觀各地的世界文化遺產做為重點。我去的每一個地方,都是世界文化遺產。

我的第一站是愛沙尼亞首都塔林。愛沙尼亞國名(Estonia)由來:在斯堪地那維亞半島生活的維京人把居住在其東邊的當地人稱為”esti”(東邊人),演變成為”Estonia”。相當於在中國,有「南蠻北狄,西戎東夷」的說法。

首都塔林(Tallin),在愛沙尼亞語中的意思是“丹麥人的城市”。1219年丹麥國王瓦爾德瑪·維克托里斯(也稱勝利王)率十字軍對愛沙尼亞異教徒北征。6月15日的隆達尼斯戰鬥中,人數大大少於愛沙尼亞人的丹軍陷入困境。突然,一面帶有白色十字的紅旗從天而降,並伴隨着一個由天而來響亮的聲音:“抓住這面旗幟就是勝利!”在這面旗幟的鼓舞下,丹軍奮勇作戰,轉敗爲勝。此後白色十字紅旗就成爲丹麥王國的國旗。上帝降給丹麥人旗幟的地方,就在老城城牆下方,如今立有標誌和說明。從此,丹麥人便開始在這裏築城。該城「城頭變換大王旗」,數易其主,並不斷被建造。這都因由丹麥人開始,所以“丹麥城”的名字延續下來。我覺得塔林這個中文音譯很好,暗含這裏是“高塔之林”,幾十座用於防禦的塔樓和教堂的鐘樓直指蒼天。老市政廳就有一座137級階梯、64米高的尖塔。上面有鍾,守塔人負責瞭望觀察敵情火情。我爬上塔頂,在塔頂俯視市政廳廣場等地。現存的市政廳建於1402-1404年間,是斯堪地那維亞和波羅的海地區最古老的市政廳,一直使用到1970年。現在也常在此舉辦慶典。

乘渡輪到芬蘭首都赫爾辛基,約80公里遠,需時兩個小時。在港口入港處,有一片小島嶼,在其中八座地勢最為險要且扼制水道的小島上,築有防禦工事。這片防禦工事就是世界文化遺產芬蘭堡。由200座建築和綿延6公里的防禦牆所組成,是瑞典王國用於防禦俄羅斯帝國的擴張,於1748年開始建造的星形要塞。在芬蘭戰爭中,這座要塞於1808年5月3日向俄國投降,這為俄軍於1809年占領芬蘭鋪平了道路。

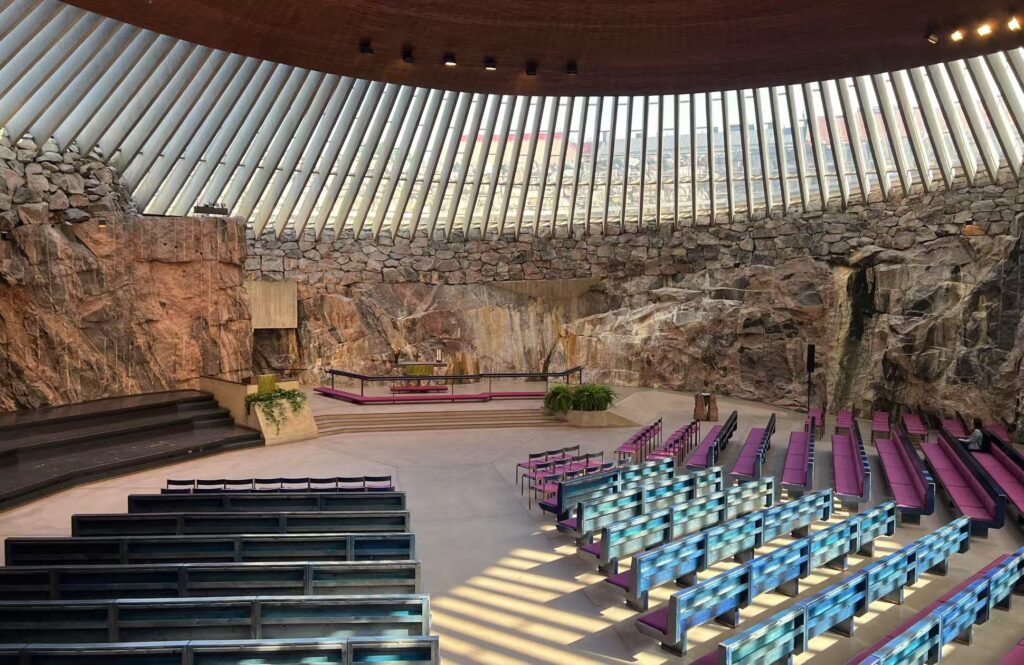

赫尔辛基2012年被國際工業設計協會評為世界設計之都(The World Design Capital)。這裡不愧是藝術之城、設計之都。僅舉兩例赫爾辛基另類教堂。其一:岩石教堂。在整個小石山,挖出一個圓形的空間,牆壁就是未經打磨的花崗岩,可以看到開挖時各種斧鑿鑽孔的痕跡。教堂頂端的拱顶直徑24公尺,由長達22公里的銅條盤繞成底面,然後用鋼筋混凝土的肋樑與周圍岩石銜接,這些條狀的樑柱之間再以180面透明天窗併連,這就形成了一圈360度的光環,使得穹頂仿佛浮在半空中,並且全面自然採光。內可容納1000人。

其二:在鬧市區的Rex藝術館旁邊,有一個小型的不規則木製圓筒形教堂,名叫靜默教堂(Church of Silence)。其最大的特色是裡裡外外都用木料:外牆用芬蘭雲杉木建造,表層塗有採用奈米技術的特種蠟;內牆是榿木板,營造出一個樸實無華的空間,柔和的弧形曲線烘托出一種寧靜致遠的氛圍;教堂裡沒有多餘裝飾,只有一個講台、一個燭台,以及五排木椅,可坐50人。小教堂裡用各種語言包括中文寫著「不可照相」的標示,所以沒有內部照片。

拉脫維亞首都里加整個老城,中世紀以來的建築保護完好,是聯合國教科文組織的世界遺產。里加的意思是「房屋和倉庫」,因為這裡是道加瓦河進入波羅的海的出海口,航運方便,所以臨河建了房屋和倉庫,故而得名。城堡位於道加瓦河河畔,始建於1330年。從1497年到1515年徹底重建。瑞典人佔領城堡後,在1641年擴建附屬建築。從17世紀到19世紀這座城堡經過了持續的重建。1930年代,建築師Eižens Laube進行了修復工作,變成今日的模樣。目前部分建築是拉脫維亞總統府,大部分建築物是拉脫維亞歷史博物館。這裡有著比塔林更多的教堂和尖塔。

波羅的海三國屢次三番被強鄰們輪着蹂躪,數度國破家亡,語言和文化被刻意打壓,有着很強的悲情,所以更重視本民族的文化傳承。

拉脫維亞夏季音樂節,男女老少身穿節日盛裝,載歌載舞。有很多演出團體都是老師帶著孩子們,老師和樂隊伴奏,孩子們先是在台上唱歌,唱完後到台下跳舞,舞蹈歡快。整個公園到處都是歡樂的海洋。各大室內演出場所比如音乐厅、教堂也舉辦多場大型音樂會,并在市中心廣場設立大屏幕,現場直播演出盛況,供全世界各地的遊客觀賞體驗。

立陶宛首都維爾紐斯被選為做都城,源自「鐵狼」的故事。相傳,立陶宛大公格迪米納斯在一次狩獵後,夢見一隻鐵狼在山丘上大聲嗥叫,祭司解夢,說是吉兆,在此地建立城堡,將會名聲大噪。 於是他便在該山丘建造了城堡,1323年定都於此,以維爾紐斯河的名字為城市命名。時至今日,鐵狼不僅是維爾紐斯的城市象徵之一,亦廣泛被使用於立陶宛的運動隊伍、軍隊、童軍團體等不同地方。格迪米納斯塔是維爾紐斯上城堡的一部分。登塔遠眺,俯瞰全城。「歐洲文化之都」的美景盡收眼底。這裡保存中世紀以來的古建築2000多座,在塔林、赫爾辛基和里加,還能勉強把每座教堂的名字記住並對上號,到了維爾紐斯,教堂太多,沒辦法記住,也搞不清是天主教的、路德宗的、英國聖公會的還是東正教的。山丘下樹立著大公維陶塔斯(1350-1430)的雕像。他是立陶宛歷史上最偉大的大公,開疆拓土統御有方。

乘坐火車,到離維爾紐斯30公里遠的特拉凱(Trakai),參觀維陶塔斯大公建造的水上堡壘。堡壘建在一個湖中小島上,四面環水,要過橋才能到達。水上城堡,風景如畫。正逢卡拉伊姆人在古堡内哥特式原宴會廳排練歌舞節目,為卡拉伊姆文化節做準備。他們的傳統服飾,無論男女,看上去和新疆維吾爾族相似,女生帶頭巾,但不遮面。音樂和舞蹈的風格也很相近。有幾位女生,還用卡拉伊姆語演唱了歌曲。载歌载舞,好不熱鬧。

卡拉伊姆人是可薩汗國的遺民,是一支操突厥語族語言的猶太教卡拉派信徒,他們來自克里米亞,他們的語言也被稱作卡拉伊姆語。突厥汗國可薩以猶太教卡拉派爲國教,早在10世紀就被東羅馬帝國滅亡了。主流猶太教與卡拉派猶太教互不承認。如今,在以色列有4-5萬信徒。全世界共有2000名卡拉伊姆人,其中900人生活在烏克蘭,600人生活在俄羅斯。200人生活在立陶宛,主要是在特拉凱鎮。其他的300人散居世界各地。卡拉伊姆語是一種特殊的語言,其中混雜了欽察突厥語和希伯來語,幾近消亡。目前能講這個語言的人,在烏克蘭不足個位數,在特拉凱大約30人,且都是年老人士。卡拉依姆語的書寫文字在20世紀之前主要是希伯來文。20世紀後因爲看懂希伯來文的人越來越少,卡拉依姆的書寫文字在波蘭和立陶宛則已被拉丁字母代替,在俄羅斯和烏克蘭則以西裏爾字母書寫。卡拉伊姆人在1397年受立陶宛公爵維陶塔斯之邀,移民至特拉凱,擔任大公的衛隊。目前,這個小衆族羣在特拉凱建有卡拉依姆博物館,定期舉辦文化藝術和學術活動,向年輕人教授本族語言,竭力保持和發揚卡拉依姆傳統,小鎮的每一家餐廳都售賣他們的傳統飲食烤餃子。烤餃子和我們的餃子外表差不多,只不過更大,皮更厚,用羊肉丁洋蔥丁做餡,烤過的外皮酥脆,羊肉餡鮮美多汁,配上一杯立陶宛生啤,簡直是完美。據說新疆的烤包子也是這個味道。這是我喫過的最好喫的食物之一。卡拉伊姆人為本民族的生存和延續、文化的傳承所做的各項努力,着實令人敬佩。這一點和我的理念相同。我多年來一直呼籲,全社會在推廣普通話的同時,也要很好地保護少數民族語言和方言。語言一旦消亡,不會再回來,其所代表的文化和傳統也就隨之消亡。我們的世界需要語言和文化的多樣性,世界因此才更加美好。

波蘭首都華沙二戰期間幾乎被納粹德國從地球上整個抹去。納粹殘酷鎮壓了1943年猶太人的隔都起義和1944年的華沙起義,把95%的華沙城夷為平地,幾十萬華沙人失去了生命。「隔都起義」和「華沙1944」這兩部電影我在行前都看過。建議有時間的朋友們可以在YouTube 上找到這兩部電影來觀賞,拍得非常撼人心絃。戰後波蘭政府根據老城的建築圖紙、照片、明信片、書信及人們的回憶,硬是在廢墟上重建了華沙城,並且建新如舊,原有建築物的裂縫,都在新建築物中製造出來。所以重建後的老城基本恢復了中世紀以來的原貌。真的是佩服波蘭人對自己歷史、傳統和文化的重視。聯合國教科文組織把重建後的華沙老城也列入世界文化遺產。

哥白尼巨大貢獻就是「日心说」,他的巨大座像雕塑矗立在波兰科学院前。我原來在中學期間所知的信息是,哥白尼因為「日心說」被火刑燒死。這次才知道,那是以訛傳訛。虽然哥白尼的学说在死后引起争议,他的追随者布鲁诺被判火刑,伽利略被判终身监禁。但他本人壽終正寢,生前未遭教会审判,也未曾被判处火刑。

無論哥白尼的死法如何,我還是敬佩哥白尼。在广场前的小餐厅,我點了一杯波蘭啤酒,靜靜坐在門前,与哥白尼良久对视,内心充满敬意。我敬佩布魯諾和伽利略堅持真理的勇氣,慚愧自己在相同的情況下,肯定做不到他們那樣為真理而献身的壯舉。我們對周邊事物對世界對宇宙,所知的太有限,而未知的又太多,所以我希望我以及朋友們對不同的看法、觀點,多寫理解和包容。你所反對的,不一定是謬誤。你所堅持的,不一定就是真理。對當政當權者來說,給你的人民一個想像、發揮、創造、表達的空間,不論是什麼藝術形式、生活方式和意識形態,假以時日,總會走向真理或者接近真理的道路。中華文明為什麼如此燦爛,經久不衰,我覺得春秋戰國時期「百家爭鳴」所產生的各種學派和各種思潮,奠定了中華文明多元開放的基礎,基本上形成了中國的傳統文化體系,這是中國歷史上第一次大規模的思想解放運動,有力地推動了中國歷史的發展。

蕭邦博物館與蕭邦音樂研究院和蕭邦音樂學院比鄰。整個博物館設計整潔明快,室內裝飾非常有特點。博物館的標誌就是一個音符。在其中的一個展廳,設有放映室和舞台。我進來的時候,大屏幕上正播放一段鋼琴演奏,演奏者是亞裔,一下子就吸引了我。我坐在椅子上慢慢欣賞。字幕顯示他的名字是Bruce Liu,與我同姓,是我本家。他的演奏如行雲流水,手指上下紛飛。且忘情投入,汗如雨下。我在網上搜索一下,才知道他是加拿大華裔青年演奏家劉曉禹,視頻是2021年10月21日,在波蘭華沙國家愛樂廳舉辦的第十八屆肖邦國際鋼琴比賽中的演出,他獲得一等獎。我不禁感嘆:華裔有能人。

在觀看蕭邦生平展覽時,發現他終身未婚,亦無子嗣。他在巴黎的朋友圈,基本都是男士:音樂家、畫家、詩人等等。他和一位女扮男裝的作家喬治桑在一起共同生活了九年。有一間展室,名為「浪漫」,介紹他三位好朋友及他們的作品:作家喬治桑,浪漫主義畫家阿里謝弗爾和浪漫主義詩人亞當·密茨凱維奇。有人研究蕭邦的書信後說,蕭邦可能是同性戀或雙性戀。不論他的性取向如何,我們感謝他在音樂方面為人類做出的巨大貢獻。

居里夫人出生的地方現在是博物館,介紹她的生平。她發現了釙和鐳。她以釙(po)命名新元素,就是為了紀念當時已亡國的波蘭。當年她和丈夫皮埃爾一同獲諾貝爾物理獎,後來她又獲得諾貝爾化學獎。她的女兒Eva為她的母親寫的傳記,被譯成25種文字,共再版80多次。好萊塢電影「居里夫人」也獲得多項奧斯卡提名。她和愛因斯坦保持20多年的通信,目前已被收錄成為一部專輯,書名就叫「Letters」。在其故居附近,有一幅全身雕像。居里夫人年輕時很漂亮,而中年時則更有氣質,有一種成熟女性之美。當年他的丈夫皮埃爾因在大雨中橫穿馬路,被馬車撞死。居里夫人和她的同事產生了一段戀情,後來被男方的妻子公諸於眾。居里夫人也成了媒體焦點。報紙上登有整版報導和她穿著正裝走在巴黎街頭的巨幅照片。說實話,我是真喜歡她的這張照片。

在當日的訪客留言簿上,密密麻麻寫滿了各種文字的留言,我看還沒有中文的,就提筆寫下了「向偉大的科學家致敬」。居里夫人的簽名,和她的人一樣,秀氣可愛。我在紀念品商店,進行了此次旅程中唯一一次的「血拼」,買了25隻印有居里夫人簽名的筆,準備帶回洛杉磯送給藝文界的好朋友們,希望朋友們用這支筆,記錄精彩的人生,寫出更多更好的傳世之作。

從華沙乘巴士前往斯洛伐克首都Brastilava,途徑波蘭南部的城市克拉科夫,在此換乘,停留一個半小時。我在抵達之前,上網搜索了一下,得知這也是一處世界文化遺產,曾經做為波蘭首都有500年之久,有大量的中世紀城堡和建築。克拉科夫大學是哥白尼的母校。二戰期間,德國將這裡做為統治整個波蘭的大本營,未受戰火波及,保存了最原始的樣貌。車站離老城中心走路約20分鐘,我決定抓緊時間,在轉車的時候,去老城一窺中世紀建築之美。10:15分,車停,拿下行李,我連衛生間都顧不得去,用了幾分鐘的時間,弄明白怎麼把行李存在無人值守自動儲物櫃,10:30分,連跑帶顛奔向市政廳廣場。10:50抵達,走馬觀花,拍了市政廳、大教堂、城堡、城牆。11:10,往車站趕。11:30,到車站。取行李時,前面一大家子像我當初存行李一樣,花幾分鐘研究怎麼存怎麼付費。我在後面等得心急如焚,時間彷彿靜止一樣。11:35,拿好行李,奔向站台。11:45,巴士出發,前往布拉斯提拉瓦。克拉科夫的美,和華沙的美,還不一樣。華沙是按原樣重建,而這裡的美,是原汁原味的中世紀之美。當年德國人也被這種美所折服,選定這裡做為波蘭總督府。我的一位好朋友說:克拉科夫的美,救了自己。此言不虛。臭名昭著的奧斯威辛集中營就在離此西南50公里遠的地方。我們的巴士就從離集中營不到10公里遠的地方路過。電影「辛德勒的名單」場景在腦海中一幕幕地呈現,願這樣的悲劇永遠不再重演。

斯洛伐克與捷克在1993年和平分離,成為一個新國家。Bratislava 是世界上离国境线最近的首都。从总统府算起,离奥地利不足四公里,离匈牙利不到20公里。乘游船逆多瑙河而上,赴奥地利维也纳。船一离开码头,调整好方向,只三、两分钟就到了国境线。這裡曾經是匈牙利王國的首都。當年因為奧圖曼帝國佔據布達佩斯,匈國便移都於此。300年間,匈牙利國王的加冕儀式都是在城堡下面的聖馬丁大教堂舉行。另有一個國家叫斯洛文尼亞,名字與斯洛伐克相近,因為都是斯拉夫人的國家,都以斯拉夫命名。以前還有一個國家叫南斯拉夫,今日已分成好幾個國家了。

維也納號稱「歐洲心臟」,是音樂之都、藝術之都、博物館之都。我們全家10幾年前,參團來過這裡,但是沒有什麼印象。當初參團,早出晚歸,上車睡覺,下車尿尿,再加拍照。14天遊8國,整天都在車上。不知哪裡是哪裡。所以我這10年來,基本不參團旅行,都是自由行,慢慢行,像當地人一樣過生活。停下來,邊看邊想邊體驗,把每一分鐘都化成一個享受在地元素的過程。我最驚訝於維也納博物館之多,除了散佈全市各地的博物館,這裡還有一個專門的博物館區,佔地超過六萬平方米,是世界最大的博物館群,有多家不同主題不同類型的博物館集中於此。在博物館區的前面,有一個巨大的廣場,中央立有哈布斯堡王朝唯一一位女性統治者瑪麗亞特蕾莎的巨大雕像,她在位期間頗有建樹。座像兩側分別是藝術史博物館和自然歷史博物館。兩大建築如雙胞胎。博物館群的面積如果加上這兩座博物館,那就更加巨大了。

我在維也納漫步,參觀了霍夫宮、有茜茜公主和莫札特雕像的大花園、國會大廈、市政廳、美景宮、幾處壯麗的大教堂、維也納市立博物館、金色大廳等處。因為時間關係,雖未能入內,但每一處建築都是精美的藝術品,足以使我陶醉。在國家歌劇院美輪美奐的建築旁,邂逅了一家米其林餐廳。點上一杯生啤、一份烤魚,細斟慢酌,聽著美妙的音樂,看窗外人來人往,各色公共交通工具繁忙,充滿活力。晚上八點,乘坐巴士由維也納返回布拉提斯拉瓦,只需50分鐘,相當於從我家去洛杉磯市中心一般。

我此行最後一站,是捷克首都布拉格。它是「千塔之城」,是我此行城市中尖塔最多的地方。整個天際線,高塔密佈。布拉格查理大橋由來自盧森堡家族的神聖羅馬帝國皇帝查理四世建造。傳說中,查理大橋是在1357年9月7日早上5點31分開始興建;而且,查理四世還親自放下了第一塊磚。興建時間的精確度對查理四世是很重要的,因爲他非常地相信數字學;而1357 97 531是迴文,他堅信查理大橋會因此而有好運。這座橋的興建用時45年,在1402年完工。建造者在用來粘合石塊的灰漿中加入了雞蛋,以使橋樑更加堅固。大橋長516公尺,寬約10公尺,16個橋拱擁有防冰裝置,兩端有3座橋塔,其中兩座位於布拉格小城一側,一座位於布拉格老城一側。老城橋塔被認爲是世界上最令人讚嘆的世俗哥特式建築之一。橋上安放有30座雕塑,其中多數爲巴洛克風格,豎立於1700年前後,不過現在看到的都是複製品。一位街頭藝人正在橋上演奏烏克蘭的傳統樂器班杜拉琴,不知道她是捷克人還是遠避家鄉戰火的烏克蘭人。若是烏克蘭難民,你的家鄉可好?你的親人是否得安寧?

布拉格城堡是波希米亚国王和神聖羅馬帝國皇帝的宮殿。這是世界上最大的古堡,占地七万平方米,佔據伏爾塔瓦河畔的一面高地。殿宇軒昂,城牆高大。尖塔聳峙,氣勢恢弘。在安逸的下午,在城堡下的皇家花園中,找一處好所在,靜靜地坐上兩個小時,俯瞰奔流的伏爾塔瓦河,仰視連綿不絕的古堡,我的腦海中浮現了王勃的「滕王閣詩」,意境如此相似:

滕王高閣臨江渚,珮玉鳴鸞罷歌舞。

畫棟朝飛南浦雲,珠簾暮捲西山雨。

閒雲潭影日悠悠,物換星移幾度秋。

閣中帝子今何在,檻外長江空自流。

波希米亞平原南部距離布拉格三小時車程,有一座名叫契斯基庫魯姆洛夫 (Český Krumlov) 的小鎮,號稱是捷克最美麗的中世紀古城。這裡也是世界文化遺產。位於伏爾塔瓦河畔,處在布拉格的上游,河水在城區蜿蜒曲折。人們在河上泛舟、漂流。藍天白雲下,青山綠水間,有800年的古堡做背景,真是人間最美的一幅圖畫。這裡的城堡,仅次于布拉格城堡,在波希米亞地區,屬第二大规模。从伏尔塔瓦河畔仰望高聳入雲的城堡和城墙,能感到一种震撼力。城堡建于13世纪,此后又经过陆续扩建,成为一个各个时代的建筑风格巧妙融合在一起的大型建筑群。

我很慶幸能夠這樣安排行程。因為尖塔越來越多,越來越接近歐洲文化的中心地帶,越走越精彩。維也納和布拉格最爲開放最具國際化。如果倒過來走,可能會覺得越來越寡味。畢竟波羅的海三國歷史上就是化外之地,直到13世紀仍是多神崇拜,所以丹麥及條頓騎士團才屢次派出十字軍北征,迫使當地人信仰羅馬天主教。與德、俄兩大強鄰為伍,幾百年來,反覆被德、俄輾壓,人少勢孤,又處在一馬平川無險可守的地方,再加上北方海盜維京人也時不時侵略一下,可真是天生的不幸。在這幾個小國和波蘭,也許受外族入侵屢次亡國,並在前蘇聯體制下日久,人民在表面上看起來都很悲催、嚴肅、不苟言笑,沒有打招呼問好的習慣,服務業人員也不甚熱情。去吃飯入住酒店或者購物,總有一份愛吃不吃、愛住不住、愛買不買的感覺,顧客可不是上帝。三國都設有主題內容相同的「被佔領博物館」,包括俄國佔領、德國入侵、蘇聯入侵、西伯利亞大流放和克格勃劣跡等。

「讀萬卷書 行萬里路」。此次探索之旅,開闊了我的視野,豐富了我的知識,更好地領略各國歷史、人文及風景。老城之所以有活力,是因為它們都「活著」,每座建築都正常發揮功用。官方機構諸如總統府、國會、總理府、政府各部、使領館、博物館、商店、餐廳、公寓,一切都像幾百年前一樣,運作如常,而不是人為造出的吸引遊客的景點。此次旅行,也是我強身健體的機會。我每天平均步行15英里,因為都是老城區,很多地方,機動車不能進入。即使機動車能夠駛入,但是會錯過很多我喜歡的景點,所以我選擇步行,體驗每一處景觀。我也租自行車,在各國廣闊的城市公園、森林、河岸騎行。那裡的自行車道和健行步道四通八達,路上滿是鍛鍊的人民,所以各國肥胖的人非常少見。

我也利用這個機會,享受各國美食,或者有當地特色的食物。基本不再另加稅費和小費。吃到就是賺到。波羅的海三國的大麥啤酒和斯洛伐克的葡萄酒都很不錯。到處都是咖啡香麵包香。當然還有無數的金髮美女,絕大部份氣質優雅,舉手投足之間有一種獨特高貴自信之美,時時處處養眼。在不同的場合,也和來自世界各地的遊客交流,介紹洛杉磯,介紹中國,這種人與人之間的互動,都是美好的回憶。

在布拉格最後一個晚上,我為自己安排觀賞在廷前圣母教堂舉辦的音樂會。這座教堂是老城区的代表建筑,自14世纪起就是该区的主要教堂。布拉格最古老的管风琴安放在该教堂内。管风琴由Heinrich Mundt制造于1673年,是17世纪欧洲管风琴的杰出代表(图九)。布拉格管弦乐团的音乐家们在此呈现一台精彩的音乐会,座无虚席。音乐家们用管风琴、小提琴和大提琴演奏了贝多芬、莫扎特、巴赫的作品。是一场视觉和听觉盛宴。在700年哥特式高頂教堂內,在鑲金帶銀的神聖祭壇下,聆聽人類歷史上最著名的音樂家們的作品,我的心灵得到净化,靈魂得到提升。旅行,就像加油站,給我的身心靈帶來力量。我會更好地去工作、生活、交友,為社會貢獻我作為一個人的價值。

《美洲文化之声》简介:

《美洲文化之声》国际传媒网(Sound of USA)成立于2016年,是美国注册的综合网络平台,主要从事华语文学作品的交流推广。目前已与Google、百度、Youku、Youtube 等搜索引擎联网,凡在这里发表的作品均可同时在以上网站搜索阅读。

我们致力于弘扬中华传统文化,同时提倡文学创作的思想性和唯美主义风格,为世界各地的华语文学作品交流尽一份微博之力。同时,美洲文化之声俱乐部团结了众多的海内外知名诗人、作家和评论家,正在形成华语世界高端文学沙龙。不分国籍和地区、不分流派,相互交流学习,共同为华语文学的发展效力。

“传播中华优秀文化、倾听世界美好声音,”是我们美好的追求和不可推卸的责任。

总顾问:森道.哈达(蒙古国)

顾问:蓬丹(美国)、李发模(中国)、段金平(美国)、祁人(中国)谭五昌(中国)、张素久(美国)、林德宪(美国)、萨仁图雅(中国)、周占林(中国)北塔(中国)

总编辑:韩舸友(美国)

副总编:冷观(美国)、

副总编:jinwenhan(加拿大)

副总编:曹谁(中国)

副总编:刘乃歌(美国)

副总编:Angel.XJ(英国)

AI创作艺术总监:张琼(美国)

国际交流中心总监:王芳闻(中国)

中国交流中心主任:夏花(中国)

编委:韩舸友(美国)、冷观(美国)、jinwenhan(加拿大)、yimeng(美国)、张琼(美国)、王芳闻(中国)、夏花(中国)曹谁、(中国)、Angel.XJ(英国)、柳芭(中国)、范群(中国)、计紫晨(美国)、刘乃歌(美国)。

——————————————————